Ein rätselhafter Yachtunfall, die beharrliche Suche eines Fischerjungen nach der Wahrheit. Nur dem Anschein nach ein Krimi, entpuppt sich das Romandebüt der sizilianischen Buchhändlerin als hypnotische Reise in die Psyche eines Heranwachsenden – und auf eine Insel, auf der die Zeit stehen geblieben scheint.

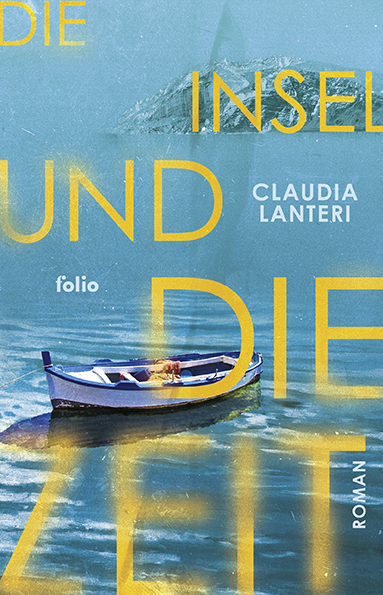

Was machen die Zeit und Einsamkeit mit unseren Erinnerungen, mit unseren Traumata? Diese Kernfrage verbirgt sich hinter dem Roman «Die Insel und die Zeit», das in Italien für seine stilistische Reife und Struktur hochgelobte Debüt von Claudia Lanteri. Die deutsche Ausgabe ist soeben beim Folio Verlag (Bozen/Wien) erschienen.

«Die Insel» ist ein winziges, von Wind und Salz zerzaustes vulkanisches Eiland im Kanal von Sizilien, auf dem nur Kapern und Feigenkakteen der Julihitze harren und zu der das Trinkwasser mit dem Tankschiff gebracht werden muss. Hier wächst Nonò auf, der einzelgängerische Sohn eines Schwammtauchers. Der wissbegierige Dreizehnjährige hat die sechste Klasse zum zweiten Mal wiederholt, weil sich seine Eltern die Bücher für eine weiterführende Schule nicht leisten können.

Die Insel und die Zeit

Aus dem Italienischen von Verena von Koskull

Folio Verlag (Bozen/Wien), 345 Seiten, 26 €

Wir befinden uns Ende der 1950er Jahre. Der Alltag der genügsamen Enklave ist jäh unterbrochen, als ein Boot mit einem Paar strandet, die Frau bereits tot. Der Mann, ein Skipper, behauptet, der einzige Überlebende eines Yachtunglücks zu sein. Die fünfköpfige Familie aus dem Piemont, die ihn und seine Frau anheuerte, sei verschollen. Doch vom Schiff findet sich keine Spur und der träge Maresciallo beeilt sich, den Fall zu archivieren. Nonò, der die Erwachsenen belauscht, ist empört. Er misstraut den widersprüchlichen Aussagen des Witwers und stellt selbst heimlich Nachforschungen an. Er ahnt nicht, dass er auf der Suche nach dem gesunkenen Wrack und der Familie seinem eigenen Schicksal auf dem Meeresgrund begegnen wird.

Wie in einem surrealistischen Gemälde, auf dem der Uhrzeiger zerfließt

Was sich zunächst wie ein Krimi anbahnt, entwickelt sich zu einem fesselnden Entwirrspiel von Erinnerung und Wahrheit. Mal erzählt das Kind Nonò den Hergang jenes Sommers, mal der Erwachsene, nun Nofrio genannt, aus der Rückblende von dreißig Jahren, doch verschwimmen die Erinnerungen immer mehr – wie der Titel auf dem Buchcover -, desto krampfhafter der Protagonist versucht, sie vor seinem geistigen Auge scharf zu stellen. Während der Leser der Aufklärung des Verbrechens Seite um Seite entgegenfiebert, steigt er immer tiefer in die Ganglien einer Kinderseele hinab, die durch einen nicht verarbeiteten Schicksalsschlag verwundet wurde: es ist das eigentliche Thema des Romans.

Das Meer, bedrohlich und magisch schön zugleich, hat seinen Part. Es bleibt der Lebensraum des schnell alternden Nofrio, es nährt ihn, denn er wird Fischer wie sein frustrierter Vater, doch das Wasser ist nun eine unüberwindbare Mauer, die Insel sein mentales Gefängnis. Es gelingt ihm nicht auszubrechen wie sein Bruder, der nach dem «verhängnisvollen Ereignis» die Familie verließ und nach Deutschland emigrierte. Für Nofrio bleiben die Gedanken, bleibt die Zeit stehen, – während sich die Insel verändert. Erste deutsche Touristen «in Sandalen und meerschaumweißen Socken» entdecken das Taucherparadies und campieren an den Stränden.

Die Natur diktiert das Tempo

Am meisten fasziniert die Sprache: glasklar und von feiner Musikalität, eingespannt in einen Rhythmus, der die hypnotische Wirkung einer Meeresbrandung hat. Die lebendige Beschreibung der zyklischen Natur mit ihrer Vogelwelt und ihren Fischgründen versetzt den Leser in eine wohlige Trance, in die Atmosphäre einer anderen Welt, fernab und genuin. «Schnell senkt sich die Dunkelheit herab; kaum berühren meine Arme das Wasser, bricht es in Millionen schillernden Rauten, und das Meer beginnt aus der Tiefe zu strahlen. Heute Abend ist das Meer verliebt». Die bildhaften Vergleiche sind zeitlos und plastisch: «Diese Trauer wird die Form von etwas Hartem annehmen, das schwer ist und massiv, wie eine Leber oder eine Milz aus Stein, die sie hin und wieder streicheln kann». Trotz Verlusts des sizilianischen Dialektes, der dem Original mit einzelnen Begriffen einen melodischen Klang verleiht, gelang es der Übersetzerin Verena von Koskull, den Sprachrhythmus zu bewahren.

Roman entstand aus einer Krise

Die Autorin schöpft aus dem Themen- und Stilfundus großer italienischer Literaten. Parallelen zu «Arturos Insel» von Elsa Morante und dem Verismus von Giovanni Verga sind offenkundig. Das Fehlen von Bezügen zur «beklemmenden» Gegenwart als auch das Versinken des Lesers in die zeitlose Inselnatur haben eine entspannende Wirkung. Man legt das Buch trotz seiner Länge am Schluss nur ungern aus der Hand.

Hinter dem Inselporträt versteckt sich Linosa, die kleine, wilde Schwester von Lampedusa. Der Name wird im Roman bewusst nicht genannt, «um dem Schauplatz nicht den mythisch-zeitlosen Charakter zu rauben». Lanteri, die heute im quirligen Palermo lebt und arbeitet, schwört auf die zivilisationsheilende Wirkung des Naturparadieses «ohne richtigen Fährhafen und mit schlecht funktionierendem Telefonnetz», eben ein Ort außerhalb der Zeit. Sie selbst entdeckte die 5,4 km² große Vulkaninsel während der Pandemie, als sie ihren damaligen Job im Bereich der strategischen Kommunikation verlor und sich sozial «isoliert» fühlte. Auf Linosa verbrachte sie mehrere Wochen schreibend.

Ein seltenes literarisches Talent, das der Lockdown zum Vorschein brachte? Nicht ganz. «Die Theateraktivitäten meiner Eltern in Caltanissetta haben mich schon früh mit einer Leidenschaft für Geschichten infiziert, meine Sprache geschärft.» Aber wer kann schon von Belletristik allein leben. Ihre neue Teilzeitstelle in der Buchhandlung lässt sich zumindest mit dem Schreiben vereinbaren. Vor dem großen Wurf hat sie nur ein paar Kurzgeschichten in Literaturzeitschriften publiziert. Die italienische Kritik prophezeit ihrem ersten Roman eine Zukunft als Klassiker. Von der 40jährigen Sizilianerin wird man sicherlich noch hören, auch in Deutschland. Als nächstes steht die Frankfurter Buchmesse auf dem Programm. Anna Vollmer, Redakteurin der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, wird am 16. Oktober das Gespräch mit der Autorin moderieren.